requestId:68815e93da2d91.10511411.

中國網/中國記者會發展門戶網訊 黃河三角洲是全球最年輕的三角洲和新生陸地之一,也是最年輕的濕地生態系統,河-海-陸交互形成了獨特的地理環境。黃河三角洲地處黃河的最末端,具備農業開發的良好條件: 黃河三角洲土地資源豐富。目前區內擁有未利用地近800萬畝,人均未利用地0.81畝,比我國東部沿海地區平均水平高45%。其中,未利用地中鹽堿地270萬畝、荒草地148萬畝、灘涂212萬畝,另有淺海面積近1500萬畝。該地區水、熱條件相對較好。黃河三角洲地區屬溫帶季風氣候,光照充足,雨廣告設計熱同季,氣溫適中,四季分明;年均溫12.2℃,無霜期211天,每年≥0℃積溫4713.5℃,≥10℃積溫4245℃,年平均日照時數2629h,基本上可滿足農作物二年三熟的需要;并且,該地區水資源供需平衡基本滿足,客水(黃河水)資源供水量為展覽策劃 21.7億立方米,占供水總量的53.4%,是該地區淡水資源的重要來源。該地區生物資源豐富。該區域具有豐富的鹽生植物資源、動物資源(特別是水生動物)可供開發利用。東營河口濕地保護區是我國典型的河口濱海濕地,也是鳥類遷飛重要的中轉站,具有重要的生態功能。該地區已成為生態保護、農業開發、資源利用和可持續發展的重要科研基地,也是生態經濟協同發展的實驗區,受到了國家的高度關注。

土地鹽漬化,鹽堿地數量大、分布廣是黃河三角洲的主要特征之一。農業開發不僅涉及該地區的水資源高效利用和大圖輸出合理分配、河口濕地的保護和整個區域的生態環境友好、土地資源的高效開發和安全、陸-海統籌發展,也關乎該地區的鄉村振興。黃河三角洲現有的 800 萬畝鹽堿荒地多分布于近海低地,海拔低、鹽堿重(含鹽量一般 0.6%—1.0%,高者達 3% 以上),這造成該地區鹽堿地改良難度大。因此,鹽堿地農業高質量發展成為該地區可持續發展的重要環節,且面臨重要挑戰。探索鹽堿地農業開發采用什么理念和理論指導,采用什么模式和技術體系,以及采用什么樣的生產方式,不僅對于黃河三角洲生態保護和高質量發展,而且對于全國的鹽堿地高效開發,都具有重要指導意義。

黃河三角洲鹽堿地農業發展面臨的挑戰

習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話中提出,要堅持綠水青山就是金山銀山的理念,推進水資源節約集約利用。黃河三角洲作為黃河出海口的重要區域,地處河-海-陸交互區,是工業(石油)-農業-濕地復合區。其肩負著兼顧經濟高效發展和生態保護、資源可持續利用協同發展的重任,面臨著重大挑戰。

面臨鹽堿地改良和高效利用的挑戰

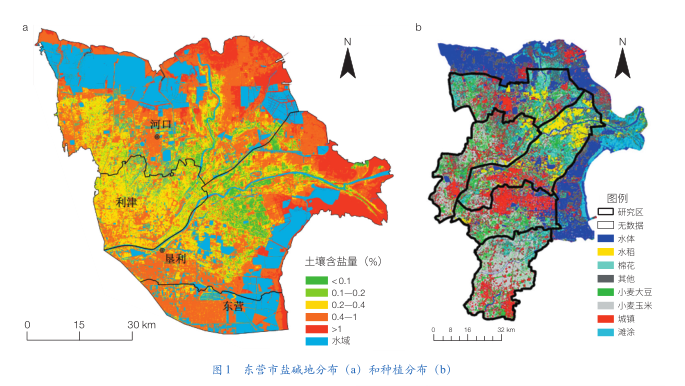

該地區的農業發展首先面臨的挑戰是:土壤鹽漬化嚴重,分布面積廣,治理難度大。黃河三角洲鹽堿地分布和土壤含鹽量主要受到海水和氣候條件的強烈影響。黃河三角洲鹽堿地的分布具有 3 個方面特征。空間分布。由于海水倒灌的影響,近海處的土壤含鹽量高,離海岸遠的農田土壤含鹽量低;在河流兩側的農田,由于河流淡水的側滲,以及灌溉水源充足,土壤含鹽量也比較低(圖 1a)。時間分布。春、秋季節以返鹽過程為主,土壤含鹽量高;夏季是雨季,為鹽分下行過程,但由于該地區地大型公仔下水位淺,地下水含鹽量高,可能也會出現鹽分下行和上行交替過程,影響水肥管理。種植分布。在水資源相對較好,引黃灌溉方便,土壤含鹽量高的區域一般種植水廣告設計稻;棉花主要是分布在土壤含鹽量 0.2%—0.4% 的區域;小麥為主的輪作制分布在 0.2% 以下的區域(圖 1b)。

近海鹽堿地土壤積鹽嚴重。越近海的區域,由于海拔低、地下水埋深淺(1.0—2.0 米)、海水入侵嚴重、地下水礦化度高、成土母質含鹽量高等原因,加上蒸發量大,造成土體含鹽量高、結構性差、返鹽快。近海鹽堿地持續、大量的返鹽也極大地限制了傳統鹽堿地改造方法,如工程技術(深溝排水、排鹽,以及打井抽取地下水降低地下水位)、化學技術(石膏法置換 Na+)、生物技術(耐鹽作物吸鹽)等的應用效果,這導致對該地區鹽堿地的治理難度大。

面臨水資源不足和高效利用場地佈置的挑戰

黃河三角洲高質量發展面臨的另一重大挑戰就是水資源不足。黃河參展三角洲現狀供水總量為 37.8 億立方米。其中,客AR擴增實境水資源(黃河水)占據重要地位,占供水總量的 53.4%;農業用水量占到廣告設計 80.4%,這說明農業用水是黃河三角洲區域的主要用水大戶;而生態環境用水量極少。因此,黃河水的供水時空分布不平衡、濕人形立牌地生態需水容易受到工、農業和城市用水的擠占等,這些都會導致濕地生態系統維持面臨退化風險。

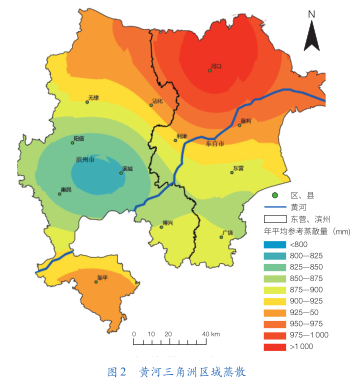

根據黃河三角洲區域東營和濱州 2 地 12 個氣象站 2005—2014 年(共 10 年)的每日氣溫、風速、相對濕度及日照時數等實測數據,采用聯合國糧食及農業組織(FAO)推薦彭曼公式和作物系統計算,得出黃河三角洲區域蒸散(圖 2)和主要作物的耗水量(表 1)。

水稻、黑麥草和苜蓿是需水量較大的作物,灌溉用水量也是最大的作物。如果加上洗鹽的用水量,則現狀用水量還需要再增加 100—200 立方米/畝。因此,種植結構優化調整需要考慮作物需水量和灌溉用水量的約束。

2005—2015 年,東營市耕地增加近 60 萬畝,農業用水量卻有所減少。2015 年東營市耕地面奇藝果影像積為 335 萬畝,按糧食作物平均用水 300 立方米/畝計算,需水總量為 10.035 億立方米。而當年農業用水僅 5.72 億立方米,缺口達 4.32 億立方米。在當前水資源總量不變的情況下,需要兼顧鹽堿地改造消耗的水道具製作資源、種植作物的需水量、農業的經濟效益,統籌制定種植制度及其在黃河三角洲的布局規劃。

農業生產對陸-海環境質量影響的挑戰

黃河三角洲地區種植業主要依靠大量化肥、農藥、地膜的使用以獲得產量。由于土壤鹽堿導致化肥、農藥利用率低,加上地下水位高、鹽離子交換強,硝酸鹽淋失非常嚴重,這是該地區環境面源污染的主要來源。2015 年,東營市單位面積耕地施肥量 35.7 kg/畝,約 65% 的化肥會進入土壤和地下水。10 年以上的大棚土壤硝態氮含量較棚外高 4.7—6.4 倍,速效磷高 4.6—16.3 倍,速效鉀高 1.4—2.7 倍。據中國統計信息網《東營市 2018 年國民經濟和社會發展統計公報》,該地區多年設施種植區地下水硝酸鹽污染嚴重,含量最高的點位超標高達 27 倍。

黃河三角洲羊的飼養較多,近年來大型生豬、雞、鴨等養殖業也開始向該地區聚集。養殖業的糞污處理仍然互動裝置面臨環境污染的壓力:由于畜禽糞便等廢棄物中鋅(Zn)、銅(Cu)、鎘(Cd)等重金屬殘留較高,長期大量施用畜禽糞肥造成土壤重金屬累積,加重了環境污染和生態危害。

由于黃河三角洲陸-海交互,各生態系統間相互影響強烈,農田與濕地交錯,物質能量交換頻繁。因此,該地區種植、養殖的面源污染不僅對陸地的環境帶來影響,而且對近海的污染物輸入路徑更短,輸入量也更大,控制更困難,致使該地區環境壓力要比其他農區攤位設計更大。在發展農業生產的同時如何保護陸-海環境是該地區高質量發展面臨的又一個重大挑戰。

提高農業經濟效益的挑戰

黃河三互動裝置角洲地區種植結構基本是糧、棉、菜三大類。由于黃河三角洲地區鹽堿地數量大、分布廣,農業生產主要受到土壤質量和水資源的影響。據東營市人民政府《2017 年全市農業種植結構優化》,2017 年東營市全年農作物總播種面積 453.46 萬畝,較 2016 年下降 3.3%。其中,糧食作物播種面積 366.62 萬畝,較 2016 年增長 5.4%;棉花播種面積55.40 萬畝,較 2016 年下降 34.0%;蔬菜播種面積 19.71 萬畝,較 2016 年下降 18.8%;油料播種面積 1.91 萬畝,同比下降 3.5%。據濱州市人民政府數據,濱州市 2017 年糧食播種面積 784.04 萬畝,較 2016 年增長 14.7%。其中,小麥播種面積 373.67萬畝;玉米播種面積 402.07 萬畝;棉花種植面積 60.4 萬畝,較 2016 年減少 38.4%;瓜果蔬菜累計播種面積 80.5 萬畝,較 2016 年減少 6.5%,相應產量減少 4.8%。

黃河三角洲地區種植結構的變化,對當地農業效益也提出了挑戰。受到近年來棉花價格下降的影響,鹽堿地棉花種植面積大幅減少;糧食作物種植面積持續擴大,主要是以小麥和玉米為主的旱地作物。與原有棉田相比,冬小麥-夏玉米糧食作物每畝耗水增加 146.7 立方米(表 1)。在水資源受限的背景下,灌溉用水的增加導致了“棉改糧”的收益降低,限制了該地區農業經濟效益的進一步提升。

生產規模小和現代化水平低也是限制農業生產效益提高的障礙因素之一。據統計,東營市家庭農場經營面積共 43.4 萬畝,其中經營面積 100 畝以下的約占總量的 30%,100—500 畝的約占總量的 43%,500—1000 畝的約占總量的 15%、1000 畝以上的約占總量的 12%。規模化種植可以促進農機裝備的應用、新技術推廣、玖陽視覺生產管理規范,從而提高經濟效益。但是,依據黃河三角洲的包裝設計土地資源狀況,1000 畝以上的規模農業所占比重較低。

黃河三角洲目前采用的還是傳統種養殖技術為主,作物產量不高,品質不佳,效益也相對較低。根據當地小麥-玉米輪作種植,高產田效益約 1 235 元/畝;大面積的中低產田效益約 565 元/畝;水稻種植效益約 462 元/畝;鹽堿地上棉花種植效益約 195 元/畝。可見隨著鹽堿地土壤含鹽量增加,農業投入的收益是下降的,因此提高農業經濟效益和促進農民增收遇到了瓶頸。

黃河三角洲鹽堿地高效農業發展的新模式

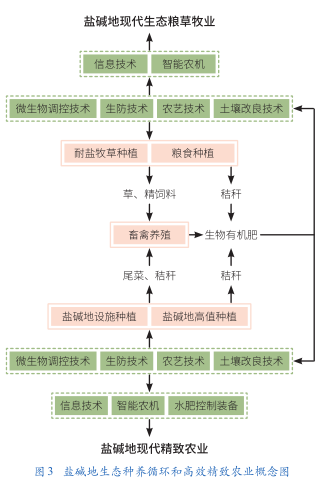

針對黃河三角洲鹽堿地農業發展面臨的挑戰,我們提出鹽堿地生態種養循環的高效農業發展新模式。即采用生態系統的理論和生態工程技術,以“宜糧則糧,宜草則草”為原則,建立鹽堿地種植制度,構建鹽堿地耐鹽牧草種植-養殖-生物有機肥生產-鹽堿地改良和肥力提升的生態循環農業生態系統,結合智能農機、現代信息技術,打造鹽堿地現代生態草牧業和鹽堿地現代精致農業。將鹽堿地按照高投入、高產出的精致種植模式,有效提高水肥利用效率,提高經濟效益(圖 3)。

鹽堿地生態種養循環模式總體框架

鹽堿地生態種養循環模式遵循了生態系統結構功能、生態平衡和有機物食物鏈循環的原理,發揮植物、動物、微生物之間的生態協同功能,以農田土壤健康、生產力持續穩定,農業高產穩產、經濟效益顯著提高,以及生態環境全面改善為主要目標,構建能量物質循環流動路徑潔凈安全、通暢高效的生產系統。從種植系統生產的生物質資源全部參與循環,到實現能量物質在生態系統食物鏈中的流動和轉化,功能性有益微生物在轉化中起到關鍵的作用。該模式在黃河三角洲的應用需要做奇藝果影像好 4 個方面的工作。

鹽堿地土壤含鹽量分級和水土配置種植分區。根據土壤含鹽量,將土壤分為無鹽堿、輕度鹽堿、中度鹽堿、重度鹽堿 4 個等級;根據土壤含鹽量等級,建立糧食種植區、優質牧草種植區、鹽生經濟作物種植區。種植區分區時除了要考慮作物耐鹽性,還需要考慮水分利用效率、氣候適應性、可利用性等。

種養殖結構優化設計。根據鹽堿地狀況、資源條件,從經濟效益、環境約束、資源約束等方面,應用系統工程的方法,進行種養殖結構的設計,實現經濟效益最大化、資源利用高效化、環境影響最小化,最終實現生物質在系統內循環的平衡。

技術集成配套設計。在土壤改良、肥力提升、植物生長調理、配套的作業機具和裝備等方面,依據節本增效、環境保護、提高效率啟動儀式的原則,進行技術和產品的遴選、技術集成。

農田水鹽開幕活動動態監控。在形成優化種植結構、技術集成系統方案的基礎上,應用信息技術,做好土壤水鹽動態的監控;根據土壤水鹽狀況及時調整方案,采取有效措施及時消除鹽堿的危害。

鹽堿地生態種養循環模式改良濱海鹽堿地的效果

通過生態系統工程技術進行種養系統結構優化,鹽堿地AR擴增實境生態系統功能場地佈置修復,驅動生態系統生物質循環,以生產的生物有機肥提升鹽堿地有機質含量并激發土壤微生物功能,快速改良土壤結構,突破濱海鹽堿地改良的技術難題。

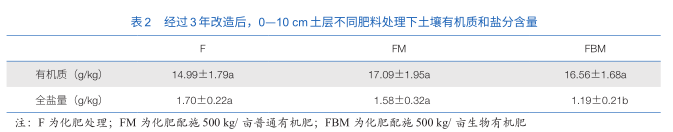

土壤有機質是反映土壤質量、維持土壤功能的重要指標,其含量受到土壤結構和土壤-作物-大氣系統的生物化學過程的影響。通過對黃河三角洲土壤的取樣分析,結果表明土壤有機質含量與土壤鹽分含量密切相關。當表層土壤大型公仔有機質含量達到 19.1 g/kg 及以上時,能夠較好地抑制下層土壤鹽分向表層土壤積聚。利用黃河三角洲不同鹽堿化程度農田的試驗,我們逐步形成建立了以生物有機肥改良土壤結構,快速促進土壤團聚體形成,以及阻控土壤返鹽為核心的綜合配套技術。該綜合配套技術如下:在改造第一年,通過壓鹽和施用生物有機肥,耕層土壤鹽分下降道具製作并控制在 0.3% 以下,秋播種植耐鹽小麥品種(如“小偃 60”)、棉花或耐鹽牧草;改造第二年,耕層含鹽量下降到 0.2% 以下,可繼續種植耐鹽冬小麥品種,夏季冬小麥收獲后種植玉米。連續 3 年采用該綜合配套技術措施,耕層原始含鹽量大于 0.5% 的樣地,第一年改造后,冬小麥產量畝產可達 300 kg,第三年小麥畝產達到 400—450 kg。經過 3 年改造后的土壤狀況見表 2。

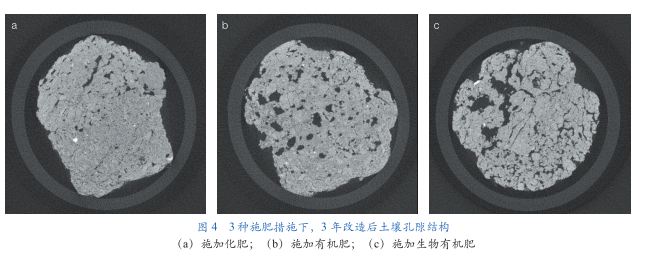

通過生物有機肥的施用不僅提高了土壤有機質含量,土壤團聚體也在快速發生變化。不同有機肥處理對鹽堿土微結構特征已經產生了明顯的影響。根據圖 4 分析,微生物有機肥處理的土壤團聚體結構更為疏松,結構以復雜相互連通的多孔結構為主,其中施加生物有機肥處理土壤總孔隙度達到 14.67%,顯著高于施加有機肥處理(13.55%)和施加化肥處理(12.92%)。這說明采用微生物土壤改良材料確實可以快速改善土壤結構,抑制土壤返鹽,使得土壤含鹽量得到明顯下降。

通過鹽堿地生態種養循環模式生產的生物有機肥施用到農田,除了對鹽堿地土壤結構改良具有較好效果外,在土壤的其他物理、化學、生物性狀改良方面也具有明顯效果,為鹽堿地高效精致種植提供了良好的土壤改良材料。

快速提高土壤有機質。采用該技術,土壤有機質由原來的 13 g/kg,提升至 16 g/kg 以上,土壤有機質提高 20% 以上。

提高化肥利用率和利用效率。提高土壤對氮素的吸附能力,減少化肥損失約 10%,提高肥料利用率約 8%。有效降低氨揮發 15%,減少氮淋失 10%,AR擴增實境土壤總氮庫提升 10%。設施蔬菜化肥施用減少 30% 以上。促進土壤鉀素釋放,提高速效磷含量。平面設計

有效提高土壤耕層保水能力,提高土壤含水量。小麥節約灌溉用水量 26 立方米/畝,玉米節約灌溉用水互動裝置量 30 立方米/畝。小麥產量 604 kg/畝,玉米產量 685 kg/畝。

減少土傳病害和蟲害,提高作物抗病、蟲能力。有機肥配合微生物菌劑在持續施用的條件下,可抑制小麥紋枯病的發生,防治效果達 45%,而且對小麥增產達 11.6%—15.2%。防控蔬菜根結線蟲效果 平面設計65%以上,提高產量達 10% 以上;設施蔬菜全生育期基本不發病、沒有重茬現象,土壤質量明顯提升,化學農藥使用減少 100%,農產品質量明顯提升。

促進秸稈的快速腐解。在冬小麥生長季節,采用該技術的農田,玉米秸稈腐解速率表現為出苗至越冬期加快,60 天時比一般土壤的秸稈腐解率高出 6.13%。在夏玉米生長季節,采用該技術的農田,小麥秸稈腐解速率亦表現為前期加快,50 天之內該技術的田塊比一般田塊的秸稈腐解率高 2.22%—5.62%。

實施鹽堿地生態種養循環模式,促進黃河三角洲農業高質量發展的思考

根據黃河三角洲的自然資源條件,按照生態優先和高質量發展的方向,全域實施鹽堿地生態種養循環模式,促進黃河三角洲農業高質量發展。

畫好農業高質量發展規劃圖。根據該地經典大圖區鹽堿地分布、水資源稟賦及經濟效益目標進行全面規劃,進行資源優化配置的農業生產結構優化布局。發展適土適水種植,發展以單位土地效益和單位水資源效益為核算的糧-草-畜牧-經濟作物優化配置的鹽堿地現代生態種養循環模式,實現各種高效農業模式空間結構優化布局下的能量物質有效循環和生態、經濟效益平衡。

建立農業大數據服務中心。該地區由于土壤水鹽運動頻繁,陸-海交互作用強烈,氣候條件多變,農業生態系統的穩定性差,農業生產管理、調控難度也較大,特別還涉及到農業、城市、石油、工業和濕地等不同系統的復合度高,系統平衡、協同發展需要更加精確把握整個黃河三角洲的生態環境變化和農業生產狀況變化的脈搏。建議采用遙感技術、傳感器技術、客戶端信息采集技術等,玖陽視覺建設一個覆蓋黃河三角洲的生態環境監測網絡,并建立大數據服務中心為該地區農業高質量發展提供支撐。

主抓農業綠色發展。農業高質量發展與生態、環境質量緊密 TC:08designfollow

發佈留言